山形国際ドキュメンタリー映画祭 2023

自分の作品がときどき、ドキュメンタリー作品のようだなと感じることがあった。Passage Tells: Brixton は、ロンドン南部の街に残る商店街で働く人たちのインタビュー音声を再構成して制作された作品だったし、2022年に発表した本郷職業紹介所では、様々な職種の人たちの「働く意味」のインタビュー映像を撮影展示した。

私は高校時代から演劇をやっていたこともあって、劇場で観る一度限りの体験というものが好きで、映像では残せない表現があるんだと信じてやってきたから、そういう点で映像というメディアには否定的だった。また実際にその場に足を運ぶからこそ体験できる「サイトスペシフィック」と呼ばれるジャンルのアート作品を作っていたこともあり、映画製作とはかなり違う領域で作品制作をしていると思っていた。だが、過去の作品を見た人の中には、私の作品のことを「サイトスペシフィック・ドキュメンタリー」と言う人もいた。その場所に足を運ぶことで体験できるドキュメンタリー作品。なるほど確かにそうかもしれないと思ったこともあった。

また、本郷職業紹介所という作品で、結果的に10時間超の映像を制作したことも、私にとっては良い経験になった。働く意味についての30分程度のインタビューを分析・編集して5分程度に仕上げる作業は、ドキュメンタリー映像を作ると言うよりも、1人ひとりのスピーチ原稿を作っているような感覚になることがあり、私自身の作家としての意図よりもインタビュー対象者の語り自体が強い意志を持った生き物のように感じた。3ヶ月の間に1人当あたり5分程度の長さの映像を150人分以上編集したことで映像編集の面白さを知り、また自分にとって映像作品というものが身近に感じられるようになったことは、想定外の収穫だった。

そして2023年、山形国際ドキュメンタリー映画祭がコロナ明けで4年ぶりに会場開催されることになったと知った。自分の作品の方向性を考えるのには良い機会だと思って、観に行くことにした。

以下、印象に残った作品のメモです。優れた作品をピックアップしているというより、自分自身の作品と重なるところのある作品や、反面教師的な学びが多かった作品を取り上げている。またこれ以降はネタバレありなので、ここで取り上げた映画作品を観たい方は、このメモはスキップして公式サイトのあらすじを読むことをおすすめします。

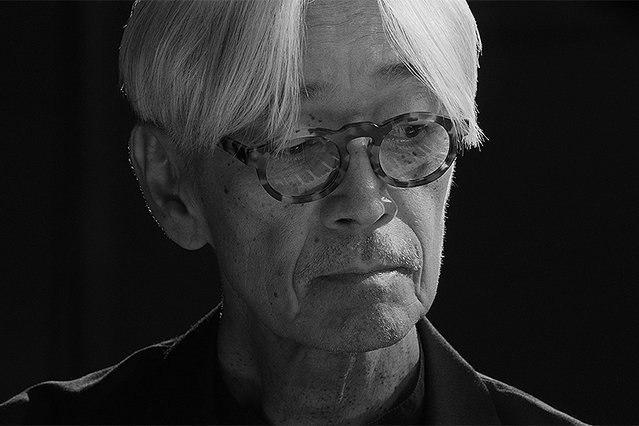

空音央 – Ryuichi Sakamoto | Opus

Neo Sora – Ryuichi Sakamoto | Opus

開会式の後、オープニング作品として上映されたのが、坂本龍一のNHKホールでの演奏を撮影した作品。舞台に設置された無数のマイク、そしてカメラと照明たち。観客がいたら実現しないであろう、撮影のために用意されたセッティングによって、極めてリアルな「鑑賞体験」が実現している。

ライブの生演奏は確かに良い。何よりも、アーティスト本人が自分の目の前で自分たちのために演奏していると言うリアリティに計り知れない価値がある。だが入念な撮影プランによって記録された本作品は、坂本龍一が闘病生活の中で力を振り絞って演奏したという現実が、確実に記録されている。彼自身が最後の演奏として記録されることを自覚して演奏して残された映像という、圧倒的なリアリティがある。

私は演劇がバックグラウンドなので、ライブパフォーマンスにより強い魅力を感じるのだけれど、本作を通じて、レンズやアンプを通して記録するという行為の強さを改めて知ることになった。場所や時間を越えて体験できることの強さを目の当たりにして「いま、ここ」で起きているというリアリティに固執し過ぎなくてもいいんじゃないか、と感じた作品。

ダニエル・アイゼンバーグ – 不安定な対象2

Daniel Eisenberg – The Unstable Object II

義足・革手袋・ジーンズの3つの工場の製造過程を記録した映画。ナレーションも字幕もなく、製造工程を持続的に観察するという趣旨の映像だが、各映像のつなぎ方が極めて巧妙。最初の数カットでは、それがどんな作業工程であるかを観客は十分に理解することができず、観客の目は惹きつけられる。その後、撮影対象としている作業の全容が見えてくるが、今度は義足の指のシワを細かく刻んでいく手作業や、皮と皮を手早く立体的に縫製していく手作業など、技術的な鮮やかさや視覚的な面白さのある映像が長回しで提供されるため、思わず見入ってしまう。

どのタイミングでどんな情報を観客に提供するかによって、物事の捉え方は変わってしまう。よく言われる話だが、ベッドルームで寝ている人がスクリーンに映し出され、1分後にその人が突然殺されてしまうのと、殺人犯が家の外から侵入しようとしているということを提示した上で、ベッドで寝ている人を1分間スクリーンに出すのでは、観客の緊張感はまるで違う。情報を先に出した方が観客はドキドキする。また、とある政治家がいて悩んだ末に銀行強盗をするという展開と、先に銀行強盗が起きてその犯人を探っていくと実は政治家だった、というストーリーの流れでは、ドラマの展開は大きく違ってくる。

この作品は、現場を持続的に記録するという手法が取られている、という解説があったが、私はそのことよりも、持続的に記録したものをいかに編集して提示するか、ということに表現の妙技があった作品だと感じた。

イレーネ・M・ボレゴ – 訪問、秘密の庭

Irene M. Borrego – The Visit and a Secret Garden

スペインの前衛女性画家で、ある時から芸術の表舞台から姿を消してしまった「イサベル・サンタロ」の住まいを訪ねてインタビューを行う作品。彼女を知る友人たちの証言から、彼女がかつて有名な画家であったことや、今では誰も知らない画家になってしまったことなどが明らかになる。カメラを向けてもイサベル本人は何も語り出さないが、やがてイサベルは、監督の叔母であるということが明らかになり、監督は他人ではなく親戚の1人として親密に、時に激しく問いかけながらインタビューを進めていく。

イサベルは心を閉ざしており、最初は多くを語りたがらなかったが、やがて自分の姪に向けて自分の作品制作のスタンスなどを話し出すようになる。また、監督本人が映画監督を目指していたものの、親からあなたはイザベルのようになりたいのかという言い回しで蔑視され、芸術表現の世界に入ることを怖がっていたというエピソードが明かされる。監督は本作品を通じてイサベルと話したことで、そうした自分の中にある怖さと向き合うことができた。ラストシーンでは、イサベルと監督が親戚としてかつて同じテーブルにいたときのホームビデオが発見されたことが監督本人から報告され、監督からイサベルに対する感謝の意が伝えられると共に作品の幕は降りる。

イサベルという謎に包まれた画家の謎が解き明かされるというストーリーの面白さに、職業選択をめぐる親との軋轢という監督自身のストーリーが重なることで、観客を引き込む物語の魅力は十分にある。また監督自身の撮影の動機も明快だ。それだけに、最後のシーンが「おばさん、ありがとう」というメッセージと共に締め括られたとき、観客としては一気に他人事に思えてしまった。作品がホームビデオと違うのは、作品の存在が広く公に開かれたものであるかどうかなのだと思う。そのためには、個人的な感謝というオチよりも、ストーリーの流れを最後まで生かして、イサベルに残された謎や、監督の成長や次への行動といった内容で締めた方が、観ている側としても共感できたんじゃないかなという気がした。

ヴァルン・トリカー – 記憶の再生

Varun Trikha – Raise Me a Memory

エストニア国境地帯の村で取材対象となった3人の住民の、それぞれの過去と喪失の話。印象的だったのは、カメラを向けられた3人の動きや語りがまるで演出されているかのように美しかったこと。森の中で木に座って話しているが、空を見つめたり歌を歌ったり、自然に撮影されているようでいてどこか演出的な感じもする。終演後にどうやって撮影したのか監督に質問したところ、この出演者とは2年くらいの付き合いがあり、カメラを回す前から何を話すかもうだいたい分かっている状態だったので、出演者とある種の共犯関係のような形で撮影ができたとのことだった。私は最初、ちょっとヤラセっぽいなあと思ってしまったので、監督と出演者の関係を示すようなシーンが入っているとヤラセっぽく見えなくていいんじゃないかなと個人的には思った。というか、両者の関係を観客に明示した方が、フェアなんじゃないかなという気がする。

僕はインタビューをするとき、なるべく初めて話す様子を収録したほうが、良いものが録れると思っていた。1度話したことをもう1度話してもらおうとするとフレッシュさが失われる気がして、あまり仲良くならないうちに、また適度な緊張感がある状態で、インタビューしたほうがいいだろうという考えがあった。私自身が相手のことを色々知ってしまうと、話し手も私が知っている前提で話してしまうので、結果として観客には分かりづらい語りになってしまうのではないかという懸念もあった。

でもこの作品を観て、カメラやマイクを向けずにどんどん語ってもらった上で、それを一緒に記録に残しましょうというスタンスで収録する、というのも面白いアプローチなんじゃないかと思った。時と場合にもよるが、もしかしたらそっちのほうが、演出家と俳優のような共犯関係という感じで、自分が追い求めている姿に近いのかもしれない。人は誰でも何かを語りたいという意志を持っていて、それを引き出すのが聞き手の役割だとすれば、カメラを向けておいてたまたま録れたものを編集して作品にするより、語り手も意図して話したものを、演出家も意図して編集する、というプロセスの方が、本来的なのかもしれない。

アヌパマ・スリーニヴァサン, アニルバン・ダッタ – またたく光

Anupama Srinivasan, Anirban Dutta – Flickering Lights

ミャンマー国境に近いインドの農村に電気が通るまでの話。電気が開通するまでのある一定期間の話という分かりやすい構成、なかなか電気が通らずに時が過ぎていく中で、村人の日常生活や、過去の話から現在の政治状況や未来への希望についての話が語られていく。そして最後には電気が通って暗闇を光が照らす・・というオチもあって、観客にとっては観やすい構成になっている。

撮影された映像から見えてくるのは、撮影スタッフと村人の関係の良さ。村人の信頼を得られた理由として撮影メンバーが語っていたのは、村の貧しさを描こうとしているのではなく、電気が通るというポジティブな一大イベントを記録したいという、撮影スタッフも現地の人たちも理解しやすい切り口があったからだということ。「記憶の再生」は、対象者との付き合いの長さが共犯関係を生んだが、こちらの作品は、分かりやすい到達目標が共犯関係を生んだんじゃないかと思う。

藤野知明 – どうすればよかったか?

Tomoaki Fujino – What Should We Have Done?

統合失調症になった姉と、その姉を医者に診てもらうことなく数十年ものあいだ家に閉じ込めた両親に、弟がカメラを向けた作品。最初は何か事件になってしまった時のための証拠として撮影し始めた映像だったが、様々な議論や事件の末に姉が入院してその後一定の回復を見たこと、また癌で姉が他界したことによって、ドキュメンタリー映画として発表しようと考えるようになったという。監督はアイヌの権利回復のドキュメンタリー作品なども手掛けており、統合失調症の姉をめぐる経験が、自らの仕事を選ぶ動機や道標になったと話していたことが印象的だった。

登場人物は、両親と姉と監督本人と親戚のおばさん1人のみなので、監督自身のホームビデオ的な要素が強いのだけど、姉を病院に行かせて今の状況から解放したいけど親を説得できずに時が過ぎていく様子や、そこでのやり取りの生々しい記録、そして(私たち家族は)どうすればよかったか?という投げかけが、この作品を広く社会に開かれた意味あるものにしている。

マキシム・メルニク – 三人の女たち

Maksym Melnyk – Three Women

ウクライナ辺境の街、ストゥジツヤ村で、撮影チームは3人の女たちに出会う。カメラを向ける彼らに向かって農家のハンナが「撮影するな」と叫ぶシーンから作品は始まるが、彼女は次第に心を許していく。ハンナは彼らに食事を作るようになり、撮影チームも現地に通い続け、誕生日プレゼントを渡したり、サプライズで子豚をプレゼントして怒られたりしながら、徐々に関係が深まっていく。ハンナ以外にも生物学者と郵便局員の女性も登場し、村の置かれている状況なども少しずつ明らかになっていくが、ラストは撮影チームが近くの丘からハンナを大声で呼ぶところで終わるので、三人の女というタイトルよりも、このハンナという1人の女性と監督たちの絆がこの作品の主題のように感じられた。私にとっては、撮影する側とされる側の関係という点で、とても興味深い作品だった。

この作品は、撮影チームが出演者の1人となり、撮影対象に積極的に影響を与えていく作りになっている。監督は、何かを撮影して作品を作るためにこの村に通っているのだろうが、ひょっとしてこの撮影チームは、映画制作が目的で村に通っているのではなく、この村に通う理由を作るために撮影しているんじゃないか、と思えてしまう瞬間がある。いやたぶん、撮影チームは映画を作りたくて村に通っているんだろうけれど、それだけではない人と人の関係があるよと思わせてくれる何かがある。そしてハンナはきっと、監督たちがまた村に帰ってきてくれるのをきっと待っているだろう。監督が登場人物の1人となり撮影対象に影響を与えるという意味では「訪問、秘密の庭」とも通じるところがあるが、作家自身のアクションの過程を映像に記録し、それが作品になるというのは、自分がやろうとしていることに近いのかもしれないと思った。

ハナ・マフマルバフ – リスト

Hana Makhmalbaf – The List

2021年、アフガニスタンからの米軍撤退により、タリバンによる首都テヘラン再占領が刻々と迫る。迫害の恐れがある芸術家たちをテヘラン空港から飛行機で脱出させるため。マフマルバフ一家はロンドンの自宅から、フランス政府などの関係各所に、電話・メール・whatsappなどで連絡を取り、迫害リスクが高く脱出が必要不可欠な芸術家の「リスト」を送る。彼らは、映画監督、ミュージシャン、画家などの総勢800名以上を救いたいと懇願するが、飛行機のキャパシティが限られているため、政府筋は優先度の高い数十名ずつのリストを送るように要求。だがリストを数回送ったとき、これ以上の救助は難しいと告げられる。ロンドンの自宅で絶望に打ちひしがれる一家、脱出を求めてテヘラン空港を囲む数万人の市民たち、米軍は混乱を防ぐため催涙弾を群集に打ち込むが、市民たちは後方に迫るタリバンとの間に挟まれてている。

映画は、ロンドンの自宅で撮影された映像を中心に、現地の空港で芸術家などが撮影した映像が挿入される構成。どちらも周到に準備された撮影ではなく、緊迫した状況下で撮影された荒々しい映像だが、撮影者は脱出をサポートするマフマルバフ一家の一人(次女)であり、彼女は単なるドキュメンタリー作家ではなくアクティビストの1人でもある。全員を救出することは難しいと感じていたからこそ、この状況を映像に残し、世に送り出すことで、この状況を世界に対して問いかけようと考えたのだろう。そうした作家の熱意がリアリティを持って伝わってくる。救助することが作品であり、救助されない状況を撮影することもまた作品なのだろう。私自身も、何かを主体的に行うことが作品であり、それを記録して共有することも作品、そんな作品を作りたいと思っていたので、とても勇気づけられ、インスピレーションをもらえた作品だった。

ここに取り上げた作品以外にも本当にたくさんの作品を観ることができた。備忘録として以下、リストアップしておきます。貴重な機会をありがとうございました。

- ワット・アバウト・チャイナ

- 交差する声

- ある映画のための覚書

- 鋳物の技術:キュポラ熔解

- マリン・スノー:石油の起源

- 伸びゆく東北電力 第10集 この雪の下に

- これからご覧になる映画は

- イーストウッド

- それはとにかくまぶしい

- GAMA

- 同じ屋根の下

- 憧れ

- 負け戦でも

- ニッツ・アイランド

- 生者と死者のかよい道

- ターミナル

- ここではないどこか

- 絶唱浪曲ストーリー

- 地の上、地の下

- 何も知らない夜

- 風が肉体を破壊する

- 揺れる心

- 愛しきソナ

- 白塔の光